- 时间: 2025-02-04 00:30

【侨报记者管黎明2月3日纽约报道】 中国近现代史学者、政论家、联合国大会部译审、哈佛大学历史学博士、本报创始股东龚忠武(Chungwu Kung)1月27日于麻省威廉斯镇(Williamstown)家中离世,享年88岁。女儿龚捷西(Jessica Kung)2日证实,父亲无疾而终,于当日凌晨3时安详离去。其夫人陈安理一年前因病去世。

龚忠武1937年10月3日出生在安徽滁县(今滁州)雨柳龚村,其父在南京金陵兵工厂任职审计。抗战期间,兵工厂奉命迁往重庆,父子分离。直至1946年,龚忠武方和母亲一起到南京与父亲团聚。1949年初,一家人又随兵工厂迁往台湾高雄。龚忠武在高雄完成了小学和中学教育,1956年进入台大哲学系,毕业后进入该校历史研究所修读硕士。他于1966年获全额奖学金进入哈佛大学,师从费正清(John King Fairbank)和施华慈(Benjamin Schwartz),专攻中国近代史,1969年通过博士生资格考试,进入撰写论文阶段。

但1970年底在普林斯顿大学和威斯康辛大学诞生的“保钓运动”(钓运)改变了龚忠武的人生轨迹。据其本人在自述中表示,“1971年1月28日这一天,是改变我一生方向的大日子。这一天,大波士顿地区来自港台的留学生,第一次在哈佛大学召开了成立大会,响应已在全美国各地此起彼应的钓运春雷。” 龚忠武也因曾在台湾《大学杂志》上发表文章并小有名气,因此被选为大会主席。

保钓和美国的反战运动令当时的龚忠武内心产生巨大变化,导致他转向与导师费正清截然不同的政治和学术立场,开始赞同当时反战运动普遍认为的,越战的重要原因之一,就是以哈佛学派为首的中国学学者通过他们的著作和建言,向政府提供了关于中国的错误研究成果和信息。

此后,龚忠武受多位参与反战运动的美国同学的邀请,于1971年开始撰写一本关于中国文化大革命的专论集。他耗时三年多完成了自己负责的章节 - “Cultural Revolution In Modern Chinese History(1840-1969)”(近代中国历史上的文化革命)。

由于撰写该文章及频繁参与保钓活动,令他没有时间完成自己的博士论文,也由此导致了一系列严重的后果。导师费正清在多次劝说无果后,于1973年取消了他的奖学金。与此同时,国民党驻波士顿的外交人员找他谈话并通知他,护照被吊销。随后美国移民局也限其三个月离境。而之前他曾一度设法和父母在香港会面,却被国民党内的亲戚告知,政府方面已在策划将其从香港绑回台湾接受调查。龚在多年后的一次演讲中回忆表示,进退无路之下,为解决身份问题,1974年他前往华盛顿的中国驻美办事处,领取了中华人民共和国护照,得以在美继续撰写论文;并于1975年初,在中国常驻联合国代表团人员的劝说和邀请下,进入联合国当时急需中文翻译人员的大会事务部,成为一名国际公务员,直至退休。

龚忠武在联合国工作的同时,笔耕不辍,致力于改变中国近现代史的西方叙事,而代之以新的视角。他在70年代后期曾与徐文光(导演徐克)等人在《美洲华侨日报》主编毛泽东和周恩来纪念专辑。但随着中国国内文革的结束,他早前关于历史宏观文化革命的著作在中国不再受关注。另一方面,他的政治观点和立场也令他难以在美国学术界立足。他在1981年获得哈佛历史学博士学位后一度希望离开联合国,到大学教书。但导师施华慈坦言相劝 - 以他的立场和观点,难以被美国的大学接纳,甚至还会给他带来麻烦,不如去香港和新加坡发展。但这对于当时已有家室的他来说是一个不现实的选择。

“我父亲后来实际上有一点庆幸他不能在美国教书,否则他可能不得不迫于现实压力而否定毛主席,他坚信毛主席是一个英雄,让中国避免了成为殖民地的命运。” 龚捷西回忆父亲时表示,“他生前热爱中国也热爱美国,多年来经常前往中国南北各地参观考察,尤其是钦佩西北地区的脱贫和对抗土地沙漠化的努力。他也希望帮助促进中美人民之间的相互了解和尊重。他对当初美国大学为他提供奖学金甚至来美机票也一直非常感恩。”

龚捷西表示,父亲对在1990年作为主要股东之一参与创办《侨报》深感自豪,因为他一直致力于中国语言文化的研究和传播,而中文报纸无疑可以为中文的表达和对话提供一个很好的平台。已退休的《侨报》前总编辑郑衣德也高度赞扬龚忠武对报纸发展的贡献,并指他在报纸成立后曾以主笔的身份发表许多脍炙人口的文章。

联合国前同事徐琳表示,“我们怀念和老龚、安理几十年的友谊,他的人格魅力、立场观点、性格气质以及谈吐风度,我们都将永存于心,愿他们夫妇两人在天堂重逢。”

毕业于耶鲁大学建筑学系的龚捷西表示,“父亲的精神和家庭的传承也激励我通过自己的艺术创作和写作来协助推动中美之间的对话交流和相互理解。”

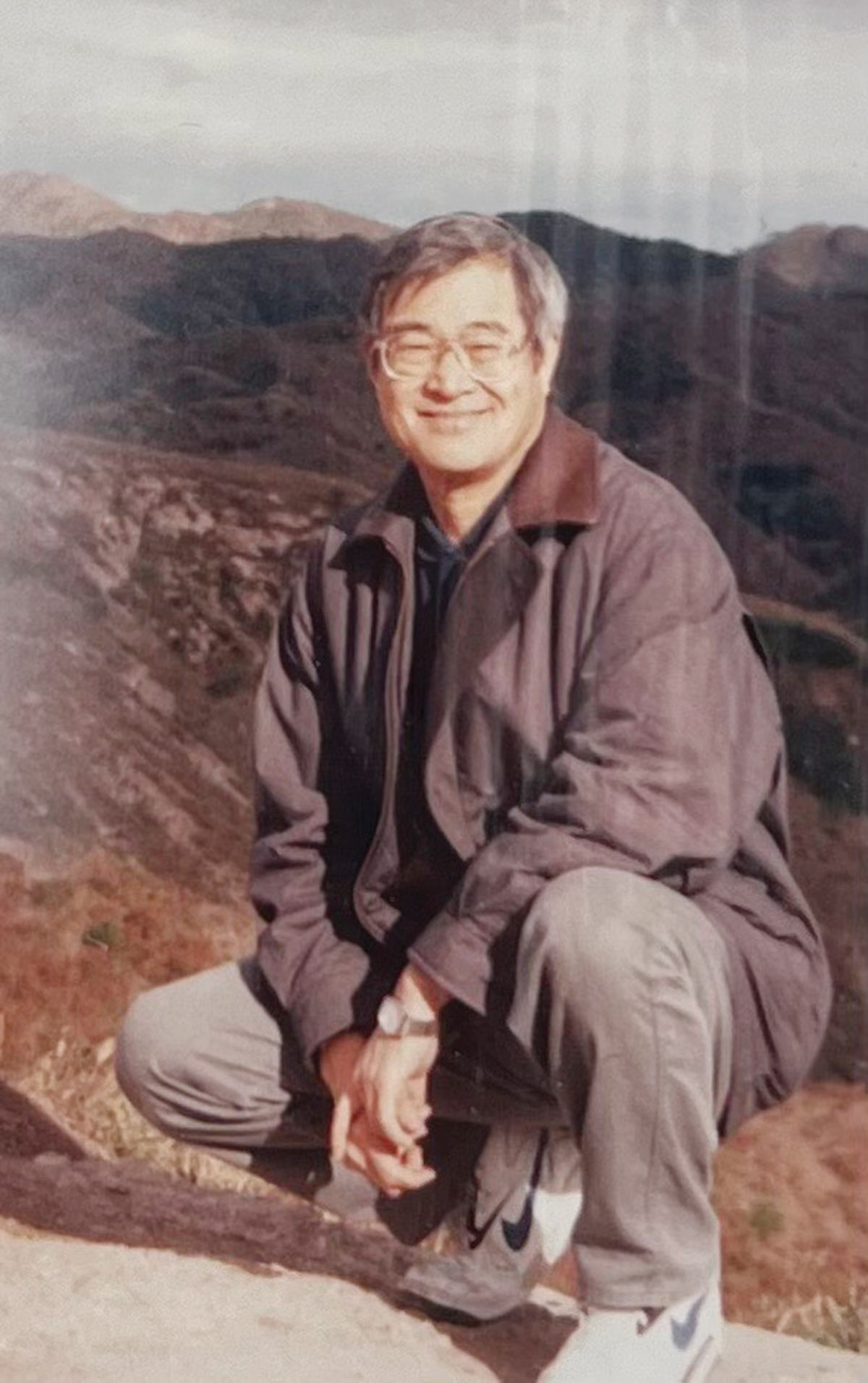

龚忠武早年回中国参观访问。

哈佛大学博士毕业。(均龚捷西提供)